破解160年基因谜题,我国科学家补上豌豆遗传研究最后拼图

4月25日,澎湃新闻(www.thepaperr.cn)从中国农科院获悉,中国农科院深圳农业基因组研究所(岭南现代农业科学与技术广东省实验室深圳分中心)程时锋团队联合英国约翰·英纳斯中心等国内外多家优势单位在豌豆重要性状的遗传解析方面取得重要突破,首次鉴定了调控豌豆果荚颜色、果荚形状和花的位置等表型变异背后的目标基因及其突变机制,全面解答了孟德尔豌豆七大性状的基因之谜。

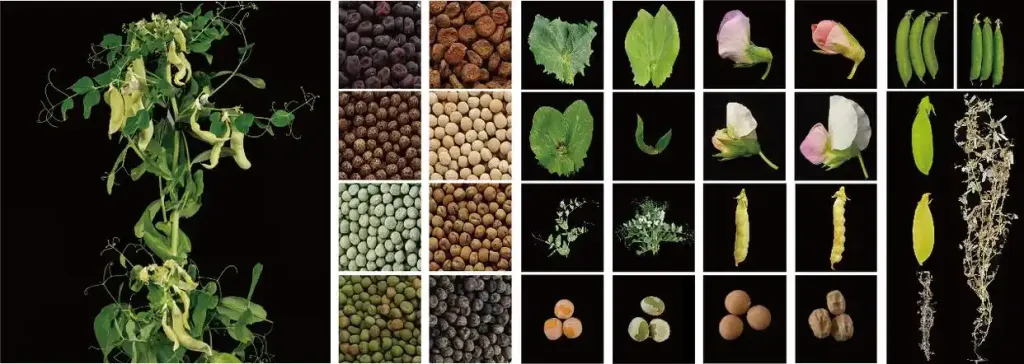

人民日报 图

该研究不仅回答了160年前孟德尔豌豆研究遗留下来的“未解之谜”,还为豌豆品种改良和精准育种提供了新视野、新工具,相关研究成果日前发表在《自然(Nature)》上。

1865年,孟德尔通过豌豆7对相对性状(种子圆皱、子叶颜色、花色、花的位置、果荚形态、果荚颜色和株高)的杂交实验,首次提出“遗传因子”控制性状的理论,并推导出遗传变异在世代间传递的独立分离和自由组合规律。受限于当时时代背景和技术条件,他未能揭示这些因子的分子本质。后续研究历经一个多世纪,科学家陆续定位到控制种子圆皱、株高、子叶颜色和花色的基因,但控制果荚颜色、果荚形态和花的位置的关键基因至今仍是遗传学未解之谜。

研究团队综合运用基因组学、遗传学、生物信息学和分子生物学等手段,对近700份豌豆群体的演化进程与基因组多样性展开系统解析,分别从分子和基因组层面揭开了谜题。研究发现,果荚的黄(隐性)与绿(显性)的差异,是由于果荚中叶绿素合成途径的最后一步受到调控干扰所致;而控制果荚饱满与皱缩状态的是两个彼此独立、但功能相关的发育调控基因,二者可独立造成皱荚,也可共同作用;花位置("带状化"现象)是孟德尔七大性状中最复杂的一个,由编码类共受体激酶的基因主导,通过延迟、削弱或掩盖其突变效应,改变最终的表型呈现。

研究还构建了迄今最全面的豌豆群体高分辨率的单倍型变异图谱和表型变异图谱,解析了72个关键农艺性状的遗传基础。这些发现不仅补全了孟德尔七大经典遗传性状的最后一块“拼图”,更为应用分子标记辅助育种、基因组选择育种提供了更精准、更丰富的“遗传指南针”。

该研究了得到了广东省高层次人才团队、国家自然科学基金、中国农业科学院创新团队等项目的资助。